「パイプレンチの使い方が分からず、パイプを回すのに苦戦していませんか?」

そんな悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか。実は正しい使い方を知れば、パイプレンチは誰でも簡単に扱える優れた工具です。

本記事を読むことで、パイプレンチを使った作業を確実に行う方法が分かり、これまでの不安や失敗を解消できます。

なぜなら、パイプレンチは独自の噛み合わせ機構で丸いパイプをしっかり掴み回せるよう設計されているからです。

この記事では、初心者向けに使い方の基本から注意点までをわかりやすく丁寧に解説します。

目次

パイプレンチとは?モンキーレンチとの決定的違い

パイプレンチとは、水道管やガス管といった円筒形の「パイプ」を掴み、回転させるためだけに作られた専用工具です。パイレンと呼ぶことが多いです。

最大の特徴は、アゴの内側にある鋭い「歯」です。

この歯がパイプの表面にガッチリと食い込むことで、滑りやすい丸い形状のものでも、強力なグリップ力を発揮します。

さらに、力を加えれば加えるほど、テコの原理でアゴがパイプに強く食い込む「セルフグリップ構造」になっているため、一度掴んだら滑ることはありません。

- 主な用途:

- 水道管(鉄管・鋼管)の締め付け、取り外し

- ガス管の配管作業

- 重要な注意点:

- 歯が対象物に必ず傷をつけます。そのため、六角ボルトやナットに絶対に使用してはいけません。一発で角が潰れてボロボロになります。

- メッキが施された化粧管など、傷をつけたくないパイプには使用できません。

モンキーレンチとは?「ボルト・ナットを回す」ための万能工具

一方、モンキーレンチは「六角ボルト」や「ナット」を締めたり緩めたりするための工具です。

最大の特徴は、ウォームギアを回すことでアゴの開口幅を自由に変えられる点です。これにより、様々なサイズのボルトやナットに、この1本で対応できる高い汎用性を持ちます。

パイプレンチと違い、アゴの内側は平らで「歯」はありません。 これは、ボルトやナットの平面をしっかりと捉え、傷つけずに力を伝えるためです。

- 主な用途:

- モンキーレンチのサイズに合った六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業

- モンキーレンチのサイズに合った六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業

- 重要な注意点:

- アゴが平らなため、円筒形のパイプを掴むことはできません。 完全に滑ってしまい、全く力を伝えられません。

- 構造上、アゴに若干のガタつきがあるため、非常に硬く締まったボルトに無理な力をかけると、角をなめてしまう(潰してしまう)可能性があります。

パイプレンチの種類と特徴|ストレート型などの形状別・素材別の違いとは?

「パイプレンチ」と一言で言っても、実は様々な種類があることをご存じでしょうか?

水道管のDIY修理や本格的な配管作業を行う際、作業場所やパイプの材質に合わせて最適な一本を選ぶことが、作業の効率と仕上がりを大きく左右します。

モンキーレンチとの違いは解説しましたが、さらに一歩踏み込み、代表的なパイプレンチの種類とその特徴を「形状」と「素材」の2つの視点から詳しく比較・解説します。

ストレート型パイプレンチ

もっともスタンダードで、「パイプレンチ」と聞いて多くの人が思い浮かべるのがこの形状です。

本体が一直線になっており、非常に頑丈な作りをしています。

メリット:

- 構造がシンプルで耐久性が非常に高い。

- パイプに力を伝えやすく、固く締まった継手などを回す際にパワーを発揮する。

- 製品の種類やサイズが豊富で、入手しやすい。

向いている作業:

- 作業スペースが十分に確保できる場所での、一般的な配管の締め付け・取り外し作業。

- 固着したパイプや継手に、大きなトルクをかけたい場合。

オフセット型パイプレンチ

アゴ部分が、本体のハンドル部分に対して少し角度(オフセット)をもって設計されています。

- メリット:

- レンチを振るためのスペースが限られた狭い場所でも、パイプを回しやすい。

- 壁際や天井裏など、ストレート型ではハンドルが干渉してしまうような場所で真価を発揮する。

- テコの原理を応用しやすく、少ない力で回せる感覚がある。

- 向いている作業:

- 壁とパイプの間隔が狭い場所での作業。

- 機械設備の中など、障害物が多い場所での配管作業。

- 頭上での作業など、体勢が不安定な場所での作業。

エンドパイプレンチ

エンドパイプレンチは、配管が壁際や狭い空間にある場合に特化したパイプレンチです。通常のストレート型が使用出来ない場所でもパイプを確実に回すことができます。

- メリット:

- ヘッド部分が30〜45°傾斜しており、壁や床面に近い角度でもパイプをしっかり掴める。

- 取り回しが良く、天井裏や狭隙部での作業性に優れる。

- 向いている作業:

- 壁・床・天井際などの配管接続部の作業。

【素材別】パイプレンチの種類と特徴

次に、レンチ本体の「素材」の違いです。これは主に「重さ」と「耐久性」に関わってきます。

スチール製

最も普及している素材です。鋳鉄や鍛鋼で作られており、非常に頑丈です。

- メリット:

- 耐久性が非常に高く、過酷な使用にも耐える。

- 比較的安価で、コストパフォーマンスに優れる。

- デメリット:

- 重い。大型のサイズになるとかなりの重量になり、長時間の作業や高所での作業では腕が疲れやすい。

- 錆びやすい性質があるため、使用後のメンテナンスが必要。

アルミ合金製

ハンドル部分に軽量なアルミ合金を使用したモデルです。

- メリット:

- 軽い。同サイズのスチール製モデルと比較して、約40%も軽量な製品もあります。

- 軽さにより、長時間の作業や高所作業での疲労を大幅に軽減できる。

- 持ち運びが楽

- デメリット:

- 鋼製に比べて価格が高い。

- 強度は鋼製と同等レベルを確保していますが、極端に過酷な条件下では鋼製に軍配が上がる場合もあります。

もう迷わない!プロが教えるパイプレンチの選び方

私たちプロの設備屋の工具箱には、必ず複数のサイズ、複数の種類のパイプレンチが入っています。

なぜなら、作業する場所、掴むパイプの材質、管の太さによって、最適なレンチは全く異なるからです。

間違った選択は、作業効率を著しく低下させるだけでなく、大切な配管部品を再起不能なほど傷つけたり、最悪の場合、工具が滑って怪我をしたりする原因にもなります。

まず最初に確認することは、掴む対象に合わせて、レンチの「サイズ」と「アゴの材質」を選定します。最も重要なポイントです。

「何を掴むか」で選ぶ(サイズとアゴの材質)

「サイズ(呼び径)」ですが、これは掴みたいパイプの外径に対応したものを選びます。ここでプロが口を酸っぱくして言うのは、「大は小を兼ねない」ということです。

もちろん、大きなレンチで小さなパイプを掴むこと自体は可能です。

しかし、アゴのガタつきが大きくなって滑りやすくなりますし、何よりレンチ自体が大きすぎるため、狭い場所では邪魔になって作業になりません。

掴みたいパイプのサイズに対し、ジャストか、ワンサイズ上の余裕を持つのがベストな選択です。

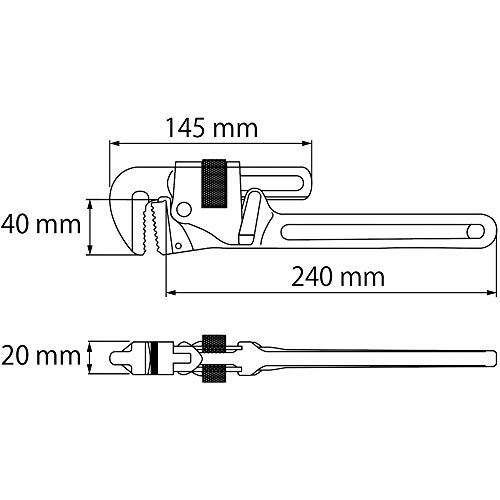

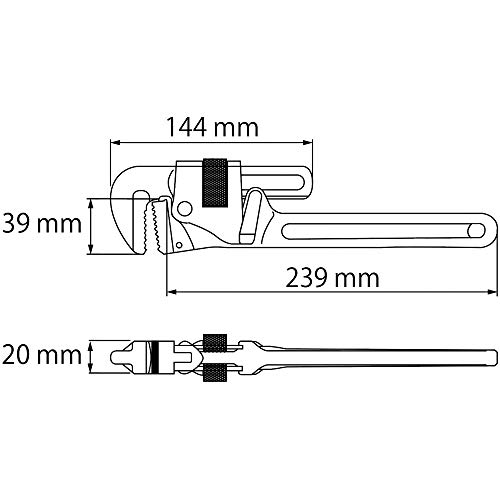

LOBSTERのパイプレンチの適応サイズになります。

| パイプレンチ品番 | 掴める管の呼び寸法 |

| PW150 | 6~27mm(20A) |

| PW200 | 6~34mm(25A) |

| PW250 | 6~43mm(32A) |

| PW300 | 6~49mm(40A) |

| PW350 | 10~61mm(50A) |

| PW450 | 15~76mm(65A) |

| PW600 | 20~89mm(80A) |

| PW900 | 25~114mm(100A) |

| PW1200 | 50~140mm(125A) |

「どこで使うか」で選ぶ(レンチの形状)

現場の状況に瞬時に適応する能力がプロの技です。レンチの形状は、作業スペースによって使い分けます。

ストレート型: 基本中の基本であり、王道です。レンチを振るスペースが十分にあり、固着したパイプにしっかり体重をかけて回したい時に使います。

オフセット型: プロ必携の一本です。ヘッド部分に角度がついているため、壁際や天井裏など、レンチを振るスペースが限られた狭所で真価を発揮します。ストレート型ではハンドルが壁に当たってしまうような場面でも、オフセット型なら回すことができます。

エンドパイプレンチ: これは「奥の手」の工具です。壁から垂直に出ているパイプの根元や、溝の中にあるパイプなど、横から掴むことが不可能な場合に、パイプと平行な向きで掴むことができる特殊な形状です。

「どう使うか」で選ぶ(本体の素材)

パイプレンチの「重さ」は、作業の効率と疲労度に直結します。

スチール製: 伝統的で、頑丈かつ安価なモデルが多いのが特徴です。非常に重いですが、プロはその重さを利用して体重をかけ、固着した古い鉄管を解体する際などに使います。

アルミ合金製: 鋼製と同等の強度を保ちながら、圧倒的に軽いのが最大の特徴。腕を上げ続ける高所作業や、一日に何十箇所も施工する長時間の作業では、この軽さが疲労度を劇的に軽減させます。初期投資は鋼製より高くても、作業効率と体への負担を考えれば、アルミ製を選ぶのが賢明です。

「大は小を兼ねない」が鉄則!サイズ選びのポイントとありがちな失敗例

パイプレンチをいざ購入しようと工具売り場に行くと、手のひらサイズの小さなものから、両手で抱えるような巨大なものまで、様々な「サイズ」が並んでいます。

「とりあえず大きいのを買っておけば、小さいパイプにも使えるだろう」 「家庭用だから、一番小さいので十分かな?」

そんな安易なサイズ選びこそが、DIY作業を失敗に導く最大の落とし穴です。

パイプレンチのサイズ選びは、「大は小を兼ねない」が絶対の鉄則。

なぜなら、レンチのサイズと掴みたいパイプのサイズが合っていないと、作業ができないどころか、怪我や部品の破損につながるからです。

【失敗例1】パイプの外径を確認せずに勘で選ぶ

パイプの太さを目測や勘で判断してレンチを購入。

いざ作業しようとしたら、レンチのアゴが最大まで開いてもパイプが入らなかったとなるので、必ず事前に、掴みたいパイプの外径をメジャーやノギスで正確に測っておきましょう。

【失敗例2】大きすぎるパイプレンチを選ぶ

「大きいレンチなら、どんなサイズにも対応できるだろう」と、掴みたいパイプに対して、明らかにオーバースペックな大型レンチを選んでしまう。

無理に掴もうとしても、アゴの形状が大きすぎてうまく食い込まず、滑ってしまう。

【失敗例3】小さすぎるパイプレンチを選ぶ

「家庭用だから小さいのでいいや」と、掴みたいパイプに対して、小型レンチを選んでしまう。

アゴが最大まで開いても、パイプの外径より小さいため、掴むことすらできない。

パイプレンチの正しい使い方4ステップ【基本から応用まで】

パイプレンチの構造は、力を加えれば加えるほどアゴがパイプに食い込む「セルフグリップ構造」になっています。

この構造を最大限に活かすのが基本です。

パイプレンチの歯の部分に、液状シール材等が付着して固まると、歯がパイプに食い込まなくなります。

使用前には歯の状態を確認して、歯にシール材が付着している場合は、ワイヤーブラシなどで歯面の手入れを行ってください。

パイプレンチは歯が食い込むことで強力なグリップ力を発揮するため、対象物に傷がつきます。

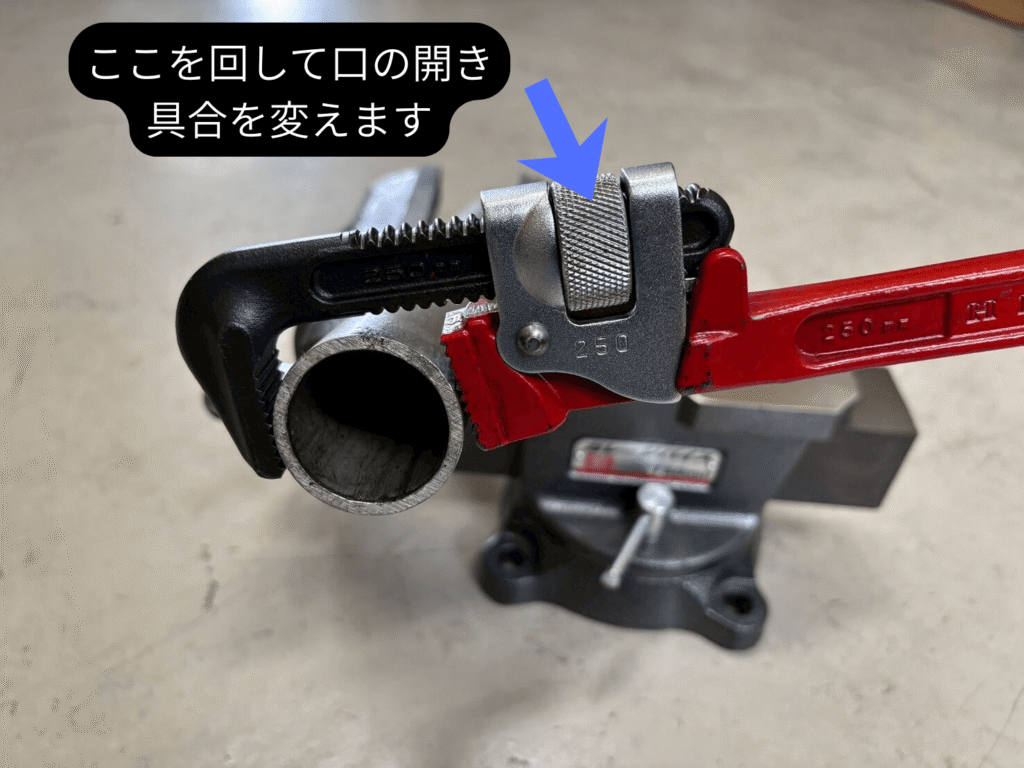

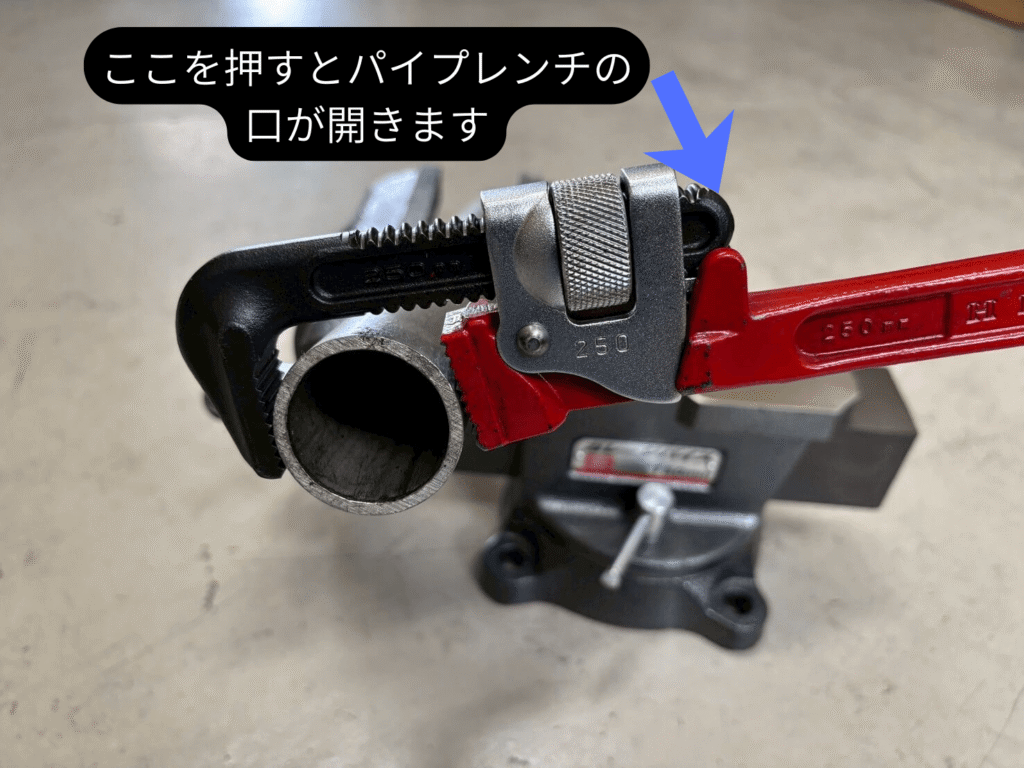

【ステップ1】アゴのサイズを調整する

まず、掴みたいパイプの太さに合わせて、ウォームギアを回し、アゴの開きを調整します。

ポイント: この時、アゴをパイプにピッタリ合わせるのではなく、パイプの直径より2〜3mm程度広く開けておくのがコツです。

この「遊び」が、ステップ3で解説する「3点支持」の食い込みしろになります。

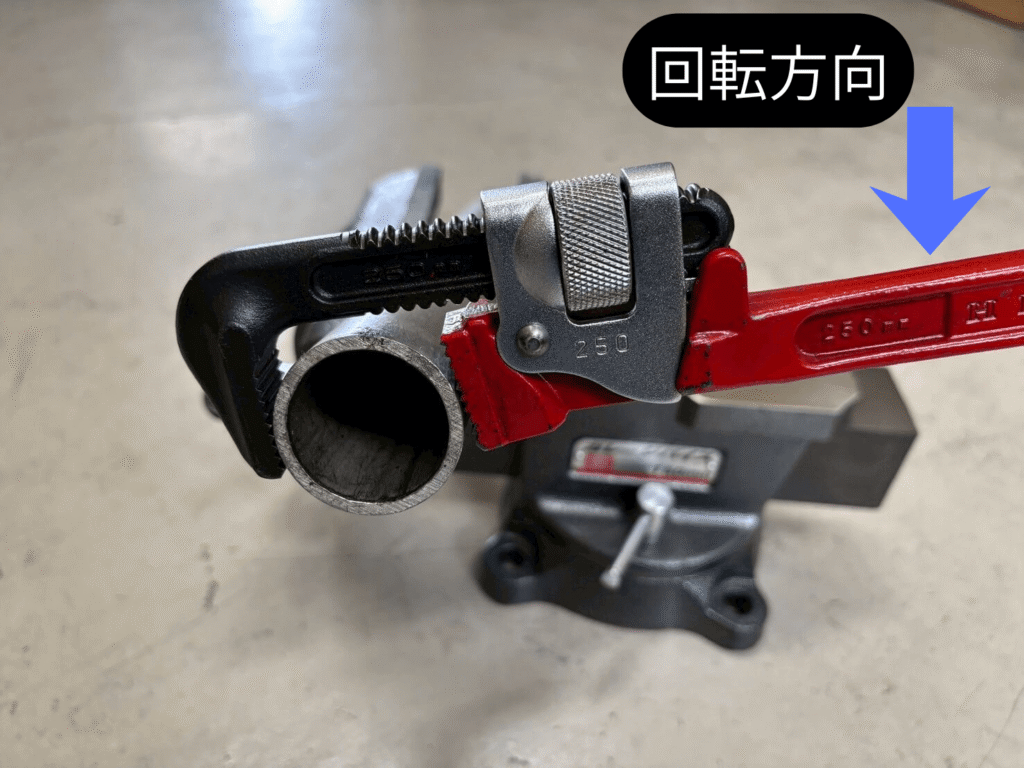

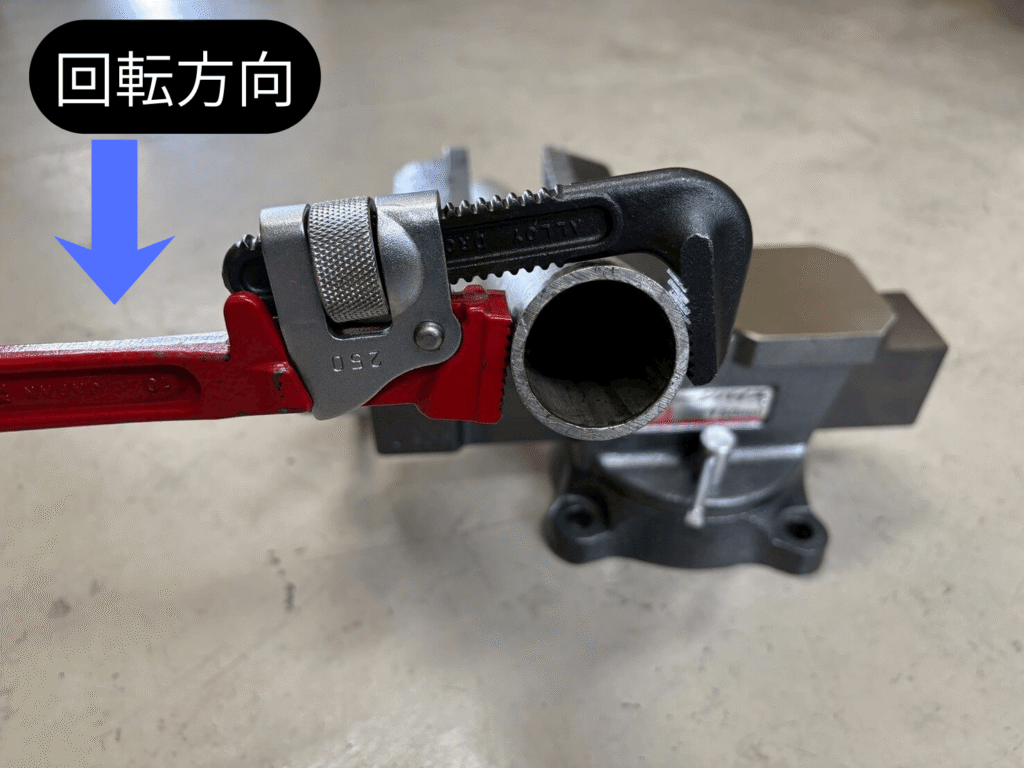

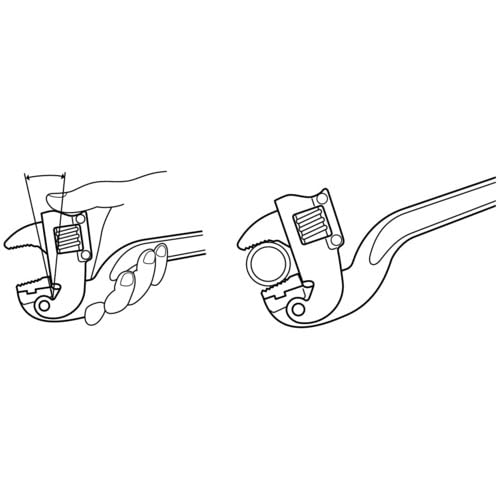

【ステップ2】「回す方向」に合わせてレンチをセットする

これが一番重要です。 パイプレンチは、一方向にしか力をかけられません。

アゴの「口が開いている方向」が、あなたが回したい方向になるようにセットします。

【NG例】 もし方向を逆にすると、歯が食い込まず、力をかけた瞬間にツルッと滑って非常に危険です。

【ステップ3】歯の中央でしっかりとくわえます

レンチをセットしたら、上アゴと下アゴをパイプに当てます。

パイプに対してパイプレンチを直角に当てて、歯の中央でしっかりとくわえます。

歯が十分にパイプに食い込むことを確認します。

【NG例】 もしパイプレンチのサイズが合っていないと、歯の中央で対象物をくわえることが出来ません。

【ステップ4】ハンドルに力を加える

歯の中央でしっかり食い込んだことを確認したら、ハンドルの先端に近い部分を握り、ゆっくりと力を加えます。

固い場合でも、体重をじわっとかけるように力を加えます。

安全のコツ: ハンドルを**「押す」のではなく、「引く」**方向に力を加えるのが基本です。押す動作は、万が一滑った時に前のめりに転倒し、障害物に手をぶつける危険があります。

応用1:ラチェット動作による連続回し

パイプレンチは、一度回すごとにパイプから外してセットし直す必要はありません。

力を加えて回した後、矢印の部分を逆方向に少し戻すと、アゴの食い込みが緩みます。

その状態のままレンチをスタート位置に戻し、再び力をかければ、また食い込みます。

この「回す → 緩める → 戻す → 回す」というラチェットのような動作を繰り返すことで、スピーディーに作業を進めることができます。

応用2:二丁掛けによる供回り防止

継手部分でパイプを外す際、片方のレンチだけで回そうとすると、外したい継手だけでなく、壁の中の配管や、固定されている側の配管まで一緒に回ってしまいます。これを共回りといいます。

供回りを起こすと大惨事になることがあります。

これを防ぐため、バイプレンチを2本使います。

1本目(固定用): 回したくない側のパイプまたは継手に、「回す方向と逆向き」にセットし、動かないように固定します。

2本目(回転用): 回したい側のパイプまたは継手に、「回す方向」にセットし、力を加えます。

こうすることで、力を継手部分に集中させ、安全・確実に作業ができます。

応用3:対象物の表面が硬くてパイプレンチが掴めない場合は?

配管ではありませんが、油圧製品では、円柱形状で金属が硬い材質のものがあります。

対象物の表面がパイプレンチの歯より硬いと、パイプレンチの歯は食い込みません。

歯の中心で、くわえて回そうとしても空振る感じになります。

この場合は、傷がつかないか確認しながら製品の角等をつかむと回せる場合があります。

本来の使い方では無いので、作業は慎重に行うことが重要になります。

まとめ:最適なパイプレンチで、DIYもトラブル解決も思いのままに

この記事は、パイプレンチの正しい使い方を網羅的に解説した初心者向けのガイドです。

モンキーレンチとの根本的な違いから、作業場所やパイプの材質に応じた最適なレンチの選び方、そして安全かつ効率的に作業を行うための具体的な4つのステップと応用テクニックまでを詳しく説明しています。

正しい工具の知識は、作業の失敗や部品の破損、さらには怪我を防ぐために不可欠です。この記事で得た知識は、あなたのDIY作業をより安全でプロフェッショナルなものに変える力を持っています。

読者が習得したことの箇条書き(要点の振り返り)

- パイプレンチとモンキーレンチの決定的違い: パイプレンチは歯でパイプに食い込んで回す「パイプ専用」工具であり、ナットに使うと角を潰してしまいます。一方、モンキーレンチは平面でボルトやナットを掴む工具であり、パイプを回すことはできません。

- 最適なパイプレンチの選び方: 「何を掴むか」「どこで使うか」「どう使うか」の3つの視点で選ぶ必要があります。特にサイズ選びでは「大は小を兼ねない」が鉄則です。

- 正しい使い方4ステップ: ①アゴをパイプより少し広く調整し、②回す方向に口が開くようにセットし、③歯の中央でしっかり掴み、④ハンドルの先端を引くように力を加える、という一連の正しい手順を学びました。

- プロの応用テクニック: 力を抜いて戻すことで連続作業ができる「ラチェット動作」や、2本のレンチで共回りを防ぐ「二丁掛け」といった、より高度で安全な作業方法を習得しました。

あなたはもう、パイプレンチを正しく選び、確実に使うための知識を手に入れました。

適切な工具と正しい方法さえあれば、これまで不安だった作業も、安全かつスムーズに行えます。

自信を持って一歩踏み出し、配管作業をあなたの手で成功させてください。

次回の配管作業では、この記事で学んだ知識を活かして、最適なパイプレンチを選び、実際に使ってみましょう。

機械いじりを仕事にしませんか?人より得意、苦手でないことは、あなたの強みになります。転職はリスクがありますが、転職活動はノーリスクです。

コメント