「六角ボルトってどう締めたらいいの?」と困っていませんか?

そんな悩み、本当に多いんです。締め方がわからないと、トルクが適正か不安だったり、ボルトが緩むリスクを抱えて作業することにもなりがちですよね。

でも、安心してください。この記事では、六角ボルトの締め方に関する全てがシンプルに理解できます。

六角ボルトの正しい締め方、適正トルク管理、最適な工具選び、緩み防止の方法、さらにトラブル対処法まで、詳しく解説します。

この記事を読んだ後には、「もう六角ボルトの締め方で悩むことはない!」そんな自信を持てるはずです。

安全で確実、そして効率的な六角ボルトの締付け作業をマスターしましょう!

目次

六角ボルトとは?基礎知識まとめ

六角ボルトとは、その名の通り、頭部が正六角形をしたボルトのことです。

一般的に「ボルト」と聞いて多くの人が思い浮かべるのが、この形状ではないでしょうか。

主に、スパナやレンチといった工具を使って締め付け、部材同士を固定するためにナットと組み合わせて使用されます。

頭部の形状が六角形であるため、工具をしっかりと掛けることができ、強い力で締め付けることが可能です。

六角ボルトの形状

六角ボルトは、ねじ部の長さによって2種類に分けられます。

全ねじ: 軸部のほぼ全体にねじが切られているタイプ。部材を貫通してナットで締め付ける場合や、長さを調整して使いたい場合に便利です。

半ねじ: 軸の一部にのみねじが切られているタイプ。ねじが切られていない円筒部(胴部)の強度が高いため、せん断(横方向の力)に強いという特徴があります。

材質と表面処理

六角ボルトは、使用される環境や求められる強度によって、様々な材質で作られています。

鉄(スチール): 最も一般的で安価な材質。

ステンレス(SUS304など): 錆びにくく、耐食性に優れています。屋外や水回りでの使用に適しています。

真鍮(しんちゅう): 電気伝導性に優れ、黄金色に似たような色なので見た目も美しいのが特徴です。真鍮にニッケルメッキを施したボルトは、銀色になります。

規格について

六角ボルトの寸法や形状は、JIS(日本産業規格)によって細かく定められています。JIS B 1180が六角ボルトの主な規格であり、規格が定められているために、メーカーが異なっても互換性が保たれています。

なぜ「正しい締め方」が重要なのか?トルクの基本

締付けトルクとは?

締付けトルクとは、ボルトやナットを回すために必要な「回転させる力」のことです。

トルクは、加える力の大きさと、回転の中心(支点)からの距離によって決まります。

なぜトルク管理が必要か

ボルトの締め付け不足による「ボルトの緩み防止」と、ボルトの締めすぎによる「ボルトの破断や部材の破損」という二つのリスクを防ぐために行います。製品の安全性と信頼性を確保するためにトルク管理は必要になります。

自動車のホイールナットの推奨締付けトルクです。

車種ごとに変わりますので、自動車の取扱説明書を確認してみてください。

| 自動車の種類 | 推奨トルク値の目安 |

| 軽自動車 | 約80~100N・m |

| 普通自動車 | 約100~120N・m |

作業をスムーズにする六角ボルト用工具の選び方

まずは基本となる手動工具を、それぞれの長所・短所と共に紹介します。

スパナ

- 特徴: 頭部が解放されており、横から滑らせてはめられる。

- 長所: 配管の根本など、上部に障害物があってもアクセスしやすい。

- 短所: 力が2点でかかるため、ボルトの角をなめやすい。強いトルクには不向き。

メガネレンチ

- 特徴: リング状でボルトの頭を完全に囲む。

- 長所: 6つの角にしっかりフィットし、高いトルクをかけられる。

- 短所: ボルトの真上からでないと装着できない。

コンビネーションレンチ

- 特徴: 片方がスパナ、もう片方がメガネレンチになっている「万能選手」。

- おすすめポイント: 「最初に揃えるならコレ」。早回しはスパナ側、本締めはメガネ側といった使い分けができる。

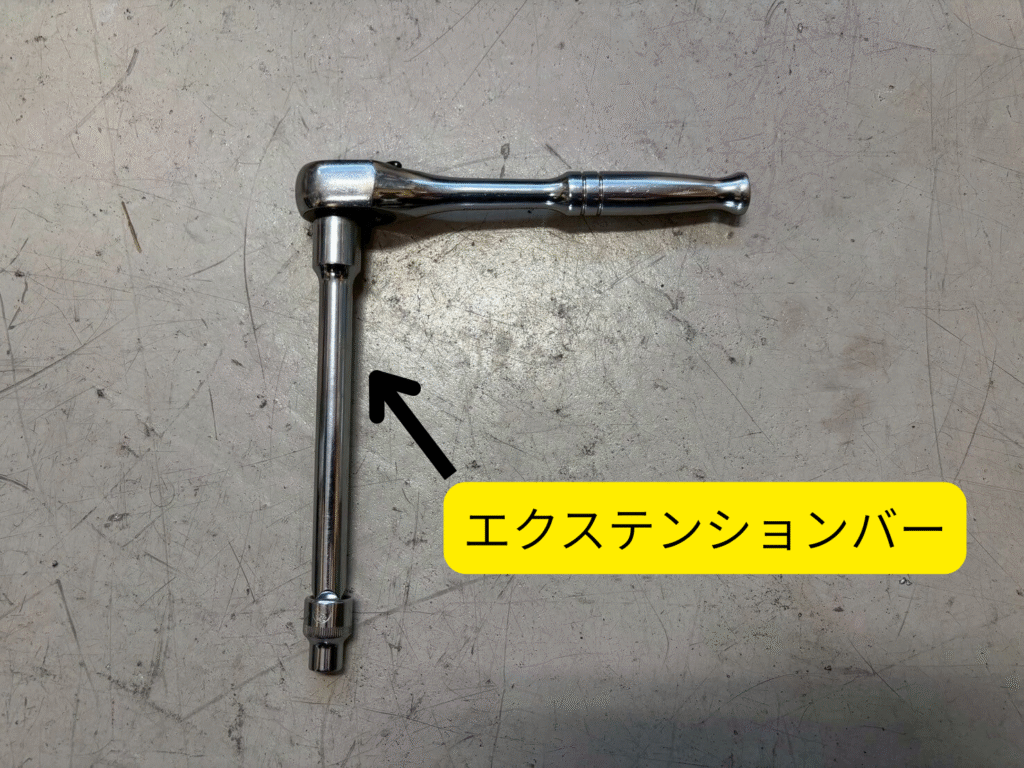

ソケットレンチ

- 特徴: ラチェットハンドルとソケットを組み合わせて使う。

- 長所: 一度セットすれば、工具を持ち替えずに連続で回せるため作業が圧倒的に速い。エクステンションバーと呼ばれる延長工具を使えば奥まった場所にも届く。

- 短所: 工具自体のサイズが大きく、狭い場所では使えないことがある。

組み合わせ後

エクステンションバーを使用した状態

モンキーレンチ(アジャスタブルレンチ)

- 特徴: 口の開きを調整でき、1本で様々なサイズに対応。

- 注意点: 構造上ガタがあり、ボルトをなめやすいため、本締めや固く締まったボルトには非推奨。「緊急用」「仮締め用」として使用するのが良いです。

トルクレンチ:

- 特徴: 自動車のホイールナットやエンジン部品など、締め付けトルクが指定されている箇所での締付けに使用します。

- 注意点: トルクレンチは、締付けに使用する工具なので、緩み方向での使用は出来ません。

六角ボルトの正しい締め方|初心者向けステップバイステップ解説

DIYやメンテナンスの第一歩、六角ボルトの締め方。簡単そうに見えて、実は奥が深い作業です。ここで基本をしっかり押さえて、安全で確実な作業をマスターしましょう!

「ボルトを締める」と聞くと、力いっぱい回せば良いと思っていませんか?実はそれが、緩みや破損といったトラブルの一番の原因です。正しい締め方の目的は、「緩まず、かつ、壊れない、絶妙な力で固定すること」。

このガイドでは、そのための手順を3つのステップで分かりやすく解説します。

作業を始める前に

ボルト、ナットのネジ山はキレイですか?

ねじ山にゴミが付いていると、正確に締め付けができません。ネジ山が痛む可能性もあります。

必要であればブラシ等で軽く拭き取りましょう。

工具の選択

六角ボルトの頭に当てて、ガタガタしないピッタリのサイズの工具を選びます。

サイズが違う工具は、六角ボルトの角を丸くしてしまい(頭がなめると言います)、六角ボルトを回せなくなる原因になります。

正しい締め方3ステップ

準備ができたら、いよいよ締め付けです。順番を必ず守ってください。

ステップ①:指で優しくボルトを回す

いきなり工具を使わず、まずは指でボルトを回せるところまで回し入れます。

これにより、ボルトが斜めに入ってしまい、ネジ山を破損することを防げます。

ボルトがスルスルと入っていけばOKのサイン。もし途中で固くなったら、無理せずに一度ボルトを抜き、角度などを確認し再度試してください。

※注意点

ボルトとナットのネジピッチが違うと、少しネジ山が入ったところから固くなります。

新品へ交換した際には、ネジピッチの間違いが無いか確認してください。

ステップ②:工具で仮締め

指で回らなくなったら、初めて工具の出番です。

部品がグラグラしなくなるまで、軽く抵抗を感じる程度に締め込みます。これを「仮締め」と言います。

ここではまだ、力いっぱいに締める必要はありません。部品同士がピッタリと接触するのを確認する段階です。

複数本のボルトで固定されているものを締め付けする場合も、仮締めしていないとネジ穴がズレて、ボルトが入らなくなることがあります。

ステップ③:本締め

ここが最後の仕上げ、「本締め」です。仮締めの状態から、工具を使って力を込めて締めます。

初心者にとって一番難しいのがこの時の力の加減です。体重をかけたり、工具をハンマーで叩いたりするのは絶対にNGです!

手首のスナップだけでなく、腕全体で均等に力をかけるイメージです。締め込んでいくと、急に抵抗が強くなる感触があります。そこから少し力を加えるくらいが一つの目安です。

※注意点

締めすぎによるオーバートルクは、ボルトが折れたり、部品が破損する最大の原因です。

抵抗が強くなる感触が感じられたら、そこからさらに追い込んで締め付けることは、止めておきましょう。

緩み防止の方法|六角ボルトを適切に締付けておく秘訣

車のタイヤ交換やエンジン部品など、特に正確な力が求められる場所では「トルクレンチ」という専門工具を使います。

トルクレンチで設定した力に達すると、カチッという音や感触で知らせてくれる便利な道具です。

これを使えば、誰でもプロと同じ、完璧な力で締め付けができます。重要な部分をメンテナンスする際は、ぜひ導入を検討してみてください。

※注意点

トルクレンチは、一回カチッという音が鳴れば締付できてます。カチッと音が鳴って更にもう一度、カチッと音を鳴らす必要はありません。

他には、ネジの緩み止め剤を使用することも有効な手段です。

ネジの緩み止め剤は、ヘンケル社が製造する世界的に有名な嫌気性接着剤でロックタイトという商品があります。

ねじの強度や用途に合わせて、低強度、中強度、高強度と様々な製品があり、液体の色によって一目で用途の違いが分かるようになっています。

| 色 | 強度 | 特徴・主な用途 | 製品例 |

| 赤 (Red) | 高強度 | 永久固定を目的とした箇所に使用。 | 263 |

| 青 (Blue) | 中強度 | 最も一般的で汎用性が高い。工具を使えば分解可能。耐振動性が求められ、かつ定期的なメンテナンスで分解する可能性がある箇所に最適。 | 243 |

| 紫 (Purple) | 低強度 | ・小さなネジ(M6以下)のために開発された製品。小さい力で取り外し可能。 | 222 |

【ロックタイトを使った締付け】

洗浄・脱脂: ネジ側と相手側の両方の油分や汚れを、パーツクリーナーなどでしっかり取り除き、よく乾燥させます。これが最も重要な工程です。

塗布: ロックタイトの液体を、ボルトのねじ山(ナットと噛み合う部分)に数滴塗布します。

締め付け: すぐにボルトを規定のトルクで締め付けます。

硬化: はみ出た部分は固まらないので、布で拭き取ります。

【ロックタイトを塗ったボルトの外し方】

外し方は強度によって異なります。

低強度(紫)・中強度(青): 通常の工具を使って、少し力を込めて回せば分解できます。

高強度(赤): そのままでは分解できません。ヒートガンやバーナーでボルト周辺を250℃程度に加熱し、接着剤を軟化させてから、熱いうちに工具で一気に回します。※火傷に十分注意してください。

六角ボルトを扱う際の注意点とトラブル対策

六角ボルトは非常に身近な部品ですが、扱い方を間違えると「六角ボルトがダメになった」「部品が外せない」といった深刻なトラブルにつながります。

安全で確実な作業のために、注意しないといけない点と、その対策をまとめました。

注意点

① 工具はピッタリのサイズを選ぶ

- トラブル: ボルトの角が丸くなる(なめる)。

- 原因: ボルトの頭より大きいサイズの工具を使うと、力がうまく伝わらず角だけを削ってしまいます。

- 対策: スパナやレンチをボルトに当て、ガタつきがほとんどない、ピッタリのサイズを使用してください。

② 工具はまっすぐ、奥までしっかりかける

- トラブル: 工具が外れて手をケガをする、六角ボルトの角をなめる。

- 原因: 斜めにかけたり、浅くかけたりすると、工具が滑りやすくなり非常に危険です。

- 対策: レンチはボルトの根元まで、ソケットは奥まで、確実に差し込んでから力をかけましょう。

実際に起こってしまったトラブルへの対処法

トラブル① ボルトの頭をなめて(丸くして)しまった!

工具が空回りして、締めも緩めもできなくなった状態です。

- 軽度の場合

- 対策:メガネレンチを使う: スパナで角をなめてしまった場合でも、六角ボルト全体を囲むメガネレンチやソケットレンチなら、残った角に力がかかり回せることがあります。

- 中度の場合

- 対策:専用工具(ツイストソケット、ナットツイスター)を使う: なめたボルトに食い込む特殊な螺旋状の溝が切ってあり、回す方向に力がかかるほど強く噛みつきます。

トラブル②:ボルトが途中で折れてしまった!

オーバートルクによる締めすぎにより発生します。最も厄介なトラブルの一つです。

- 折れたボルトが少し出ている場合

- 対策:バイスプライヤーで折れた先端をがっちり掴み、ゆっくりと回します。

- 対策:バイスプライヤーで折れた先端をがっちり掴み、ゆっくりと回します。

こちらの記事でおすすめの工具を紹介しています。

- 完全に埋まってしまった場合

- 対策:エキストラクターを使う

万が一、ボルトを破断させてしまった場合は、こちらの記事を参考に折れたボルトを外してください。

まとめ

今回は、六角ボルトの基礎知識から、プロが実践する正しい締め付け手順、さらには緩み止めやトラブル対策まで、網羅的に解説しました。

たった1本のボルトですが、その締め付け方が部品の性能やあなたの安全を大きく左右することを、ご理解いただけたかと思います。もう「なんとなく」で締めるのは今日で終わりにしましょう。

この記事を最後まで読んだあなたは、明日から次のことができるようになっています。

✔ トラブルへの対処法: 万が一ボルトを「なめて」も「固着させて」も、冷静に対処できる知識を身につけた。

✔ リスクの理解: 「締めすぎ」と「緩すぎ」が招く二つの危険性を理解し、それを回避できる。

✔ 正しい手順の習得: 安全で確実な「指締め → 仮締め → 本締め」の3ステップをマスターした。

✔ 適切な道具選び: 状況に応じた工具の長所・短所を知り、特にトルクレンチの重要性を理解できた。

この知識は、あなたのDIYやメンテナンスを、より安全で、より楽しいものに変えてくれる一生モノのスキルです。

ぜひこの記事をブラウザにブックマークし、作業前の「安全チェックリスト」として何度でも見返してください。

また、さらに厄介な「固着したボルトの外し方」や「折れたボルトの除去方法」に特化した記事も用意していますので、ステップアップしたい方はそちらもご覧ください。

安全で楽しいDIYライフを心から応援しています!

コメント